この記事でわかること

- 腰痛と骨粗鬆症の関係性

- 産後の腰痛と骨粗鬆症が起きる原因と症状

- 産後の腰痛と骨粗鬆症を予防するストレッチ方法

- 骨粗鬆症を予防する食生活

産後の腰痛と骨粗鬆症の関係とは?

産後の女性は、骨盤やホルモンの変化によって腰に大きな負担がかかります。さらに授乳期には骨密度が低下しやすく、骨粗鬆症と腰痛が同時に進行するリスクがあります。ここからは「原因」「影響」「ホルモン変化」に分けて詳しく解説します。

産後の腰痛が起こる主な原因

産後の腰痛は、多くの女性が経験する身体の変化の一つです。出産によって骨盤が広がり、妊娠中に緩んだ関節や筋肉が元の状態に戻る過程で負担がかかります。特に、赤ちゃんを抱っこしたり授乳したりする際の姿勢が腰に負担をかけ、痛みを引き起こします。

また、妊娠中はホルモンの影響で関節や靭帯が柔らかくなり、産後もしばらくその状態が続くため、腰への負担が増えます。睡眠不足やストレスも痛みを悪化させる要因です。

骨粗鬆症が産後の腰痛に与える影響

骨粗鬆症は骨がもろくなり、少しの衝撃でも骨折しやすい病気です。妊娠中や授乳期にはカルシウムが赤ちゃんに優先的に供給されるため、母体の骨密度が低下しやすくなります。この状態が続くと腰椎にも負担がかかり、腰痛を悪化させる可能性があります。

ホルモンバランスの変化と骨密度の関係

妊娠中に分泌されるリラキシンは関節や靭帯を緩めますが、産後もしばらく分泌が続き腰痛リスクを高めます。また、授乳中は骨を守るエストロゲンが低下し、骨密度も下がりやすい時期です。授乳を終えるとエストロゲンは回復しますが、その間に骨粗鬆症が進行することがあります。

産後の腰痛と骨粗鬆症の原因と症状とは?

産後は腰痛と骨粗鬆症が同時に起こりやすい時期です。妊娠や出産に伴うホルモン変化、カルシウム不足、運動不足などが重なり、骨密度の低下や腰への負担増加が見られます。その結果、慢性的な腰痛や骨粗鬆症の症状が現れることもあります。ここでは、産後に起こりやすい原因と症状を詳しく解説します。

産後に骨粗鬆症のリスクが高まる理由

妊娠中や授乳期は赤ちゃんにカルシウムが優先的に供給されるため、母体はカルシウム不足に陥りやすくなります。その結果、骨密度が低下し、骨粗鬆症リスクが高まります。食生活が乱れている場合やカルシウム摂取が不足している場合は影響が顕著です。

さらに、産後は体を動かす機会が減少し、運動不足によって筋力が低下します。筋肉が弱ると腰椎への負担が増し、腰痛や骨粗鬆症の進行につながるのです。

どのような症状がみられるのか?

骨粗鬆症は初期には自覚症状がほとんどありません。しかし進行すると腰や背中の痛み、姿勢の悪化、身長の低下といったサインが現れます。軽い動作で骨折してしまう場合は骨粗鬆症が疑われます。産後の腰痛が長引く場合、その背景に骨密度低下が隠れているケースも少なくありません。

症状が続く場合は自己判断せず、レントゲンや骨密度測定などで専門的な検査を受けることが重要です。

骨粗鬆症の早期発見が重要な理由

骨粗鬆症は早期発見と予防が健康維持のカギです。初期の段階で対応すれば骨密度の低下を食い止め、骨折リスクを減らせます。特に産後は骨密度が低下しやすいため、定期的に骨密度を測定し、自分の状態を把握しておくことが大切です。

カルシウムやビタミンDの摂取、適度な運動、生活習慣の改善を組み合わせることで、腰痛や骨粗鬆症を予防し、快適な生活を維持できます。

産後に骨粗鬆症のリスクが高まる理由

産後はホルモンや栄養の変化によって骨密度が下がりやすく、骨粗鬆症リスクが高まります。ここでは「リスク要因」「症状」「早期発見」の3つの観点から整理します。

リスクが高まる主な要因

カルシウム不足は代表的なリスクです。妊娠中や授乳期は赤ちゃんにカルシウムが優先的に使われるため、母体の骨密度が低下しやすくなります。食生活が不規則だったり、カルシウム摂取量が不足していると、その影響はさらに顕著になります。

加えて、運動不足もリスク要因です。産後は体を動かす機会が減りがちですが、筋力が低下すると腰への負担が増え、腰痛や骨粗鬆症が悪化しやすくなります。

どのような症状がみられるか?

骨粗鬆症は初期症状がほとんどありません。しかし進行すると、背中や腰の痛み、軽い動作での骨折などが起こります。産後に腰痛が長引く場合、骨密度の低下が隠れた原因であることも珍しくありません。

また、姿勢の悪化や身長の低下もサインの一つです。腰や背中の痛みが続く場合は、早めに病院でレントゲンや骨密度測定を受け、状態を確認しましょう。

早期発見が重要な理由

骨粗鬆症は初期の段階で発見し対処すれば進行を防げる病気です。定期的に骨密度を測定し、自分の骨の状態を把握しておくことが大切です。

特に産後の女性は骨密度が低下しやすいため、予防意識を高めることが重要です。早めに対応することで、将来の骨折リスクを軽減し、安心して育児や日常生活を送れるようになります。

産後の腰痛と骨粗鬆症を予防する方法

産後はホルモン変化やカルシウム不足、運動不足が重なり、骨密度の低下と腰への負担増が起こりがちです。ここでは編集画面と公開画面で同じ見た目になるよう、SWELL干渉を抑えたカスタムHTMLで、産後すぐから取り入れやすい予防エクササイズをまとめました。

産後直後は軽いストレッチや骨盤周りをほぐす体操から。血行を促進し、骨に適度な刺激を与えることで骨密度の低下を防ぎやすくなります。外出が難しい場合は室内でのウォーキング動作も効果的です。

- 仰向けに寝て膝を立て、足は肩幅。

- 手をお腹に置き、吸う息でお腹をふくらませる。

- 吐く息でお腹をへこませつつ骨盤底筋を軽く締める(膣やお尻の筋肉)。

1回5〜10分、1日2〜3回を目安に。

- 座位または立位で、ゆっくり膝を持ち上げてその場足踏み。

- 腕を軽く振って全身をリズミカルに。

1回2〜3分、無理のない範囲で行いましょう。

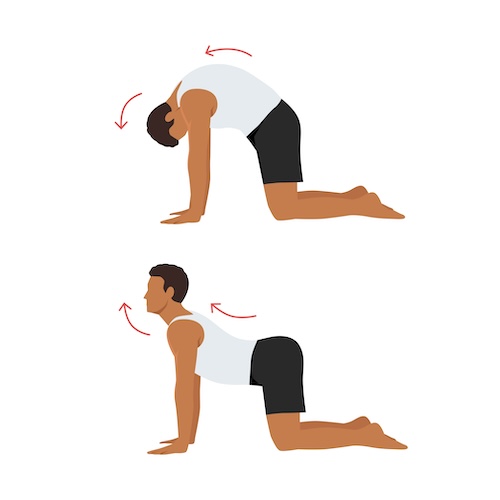

- 四つん這いで手は肩の真下、膝は股関節の真下。

- 吸って背中を反らし骨盤を前傾(カウ)。

- 吐いて背中を丸め骨盤を後傾(キャット)。

ゆっくり5〜10回繰り返します。

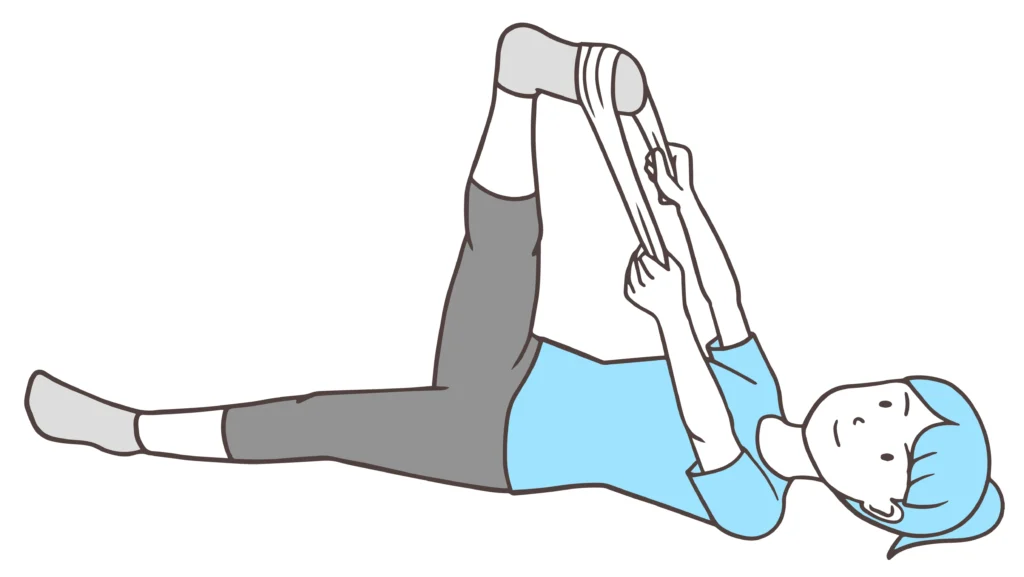

- 仰向けで両足を伸ばす。

- タオルを片足の足裏にかけ、両手で引きながら足をゆっくり上げる。

- 膝は軽く伸ばし、15秒キープして反対も。

- 椅子に座り、足裏を床へ。

- つま先を床につけたまま、かかとをゆっくり持ち上げ3秒キープ。

- ゆっくり下ろす。10回を目安に。

骨は刺激がないと脆くなりますが、適切な力(負荷)が加わると強化しようとする「骨のリモデリング」が働きます。日常の小さな積み重ねが、将来の骨折リスク低減につながります。

参考リンク:産褥体操(産後1〜5日目の呼吸・循環改善)

無理せず、心地よいと感じる範囲で行うことを心がけましょう!

日常生活で気をつけるポイント(姿勢や動作)

腰痛の予防には、日々の姿勢と動作の見直しが重要です。授乳や抱っこをする際は背筋を伸ばし、腰に余計な負担がかからないように意識しましょう。重い物を持ち上げるときは、必ず膝を曲げて腰への負荷をやわらげるようにしてください。

栄養面でのサポート(カルシウム&ビタミンD)

骨密度維持に欠かせない栄養素としてカルシウムとビタミンDがあります。牛乳・小魚・緑黄色野菜などを積極的に取り入れましょう。補足として、サプリメントを活用するのも効果的です。

産後におすすめの運動とストレッチ

産後はからだへの負担を最小限にしながら、無理のない範囲で運動を始めましょう。ヨガやピラティスは、体幹をしっかり鍛えつつリラックスできるため、産後のケアにぴったりです。

重い物を持つときは膝を曲げて、腰を守りましょう。

牛乳・小魚・緑黄色野菜を意識して取り入れ、必要に応じてサプリも活用しましょう。

※産後1ヶ月未満の方は、運動開始前に必ず医師へご相談を。

産後の骨粗鬆症を防ぐ食生活習慣

産後は授乳によるカルシウム消費やホルモン変化、生活リズムの乱れで骨密度の低下が起こりやすい時期。ここでは、栄養バランスの要点と避けたい習慣を1カラムで分かりやすく整理します。

骨の主要成分。不足すると骨密度の低下につながります。

- 牛乳・ヨーグルト・チーズ

- 豆腐・大豆製品

- 小魚(しらす・いりこ)

- ひじき

カルシウムの吸収を助ける重要栄養。特に産後の女性で意識したい栄養素。

- サケ・サンマ・マグロ

- きのこ類(しいたけ・舞茸など)

日光浴について:ビタミンD合成に必要なUVBはガラスをほぼ通りません。窓越しではなく、屋外で短時間(日差しの弱い時間帯)に腕・脚などを露出する、または食事・サプリで補うのが安全です。

骨形成を助け、カルシウムとバランスを取る役割。

- ナッツ・種実

- 玄米

- ほうれん草

- 海藻類

筋肉維持で骨との連携を強化。

- 卵

- 大豆製品(豆腐・納豆)

- 鶏肉

- 魚

- タンパク質を手軽に補給:産後は食事だけで必要量を満たしにくく、筋力維持は抱っこ・授乳時の腰負担の軽減に役立ちます。

- 続けやすい形:水やミルクでサッと作れて、朝食や間食の置き換えにも使いやすい。

- 運動習慣と相性◎:「かかと上げ」や軽いウォーキング後の回復サポートとしても取り入れやすい。

使い方の目安:朝食でタンパク質が不足する日・間食・運動後30分以内などに、表示量を守って補給。

注意:栄養補助食品です。アレルゲン表示の確認、授乳中・服薬中・持病のある方は医師に相談してください。

骨にカルシウムを結びつける重要な働き。

- 納豆

- ほうれん草

- ブロッコリーなどの緑黄色野菜

無理せず、心地よいと感じる範囲で行うことを心がけましょう!

塩分が多いとカルシウムが体外へ排出されやすくなります。加工食品・インスタント食品は控えめに。

適量なら問題ありませんが、過剰摂取はカルシウム吸収の阻害や尿中排泄の増加が指摘されています。長期の大量摂取は骨密度への影響に注意。

授乳中の過剰摂取は母乳を通じて乳児に影響する可能性もあるため控えめに。

- 腸でのカルシウム吸収を妨げる

- 骨芽細胞の働きを低下させ、骨形成を抑制

- エストロゲン低下を招き骨密度低下を加速

ふらつき・バランス低下で転倒リスクも上がります。特に授乳中は母乳の質・分泌への影響もあるため、できるだけ控えましょう。

まとめ

無理なく取り組める運動を日常に取り入れよう!

産後の骨粗鬆症予防は、運動・栄養・日常の工夫で大きく改善できます。軽いエクササイズを生活に取り入れ、骨に適度な刺激を与えることを意識しましょう。何より大切なのは、無理をしないことです。

- 今日からできる小さな運動(かかと上げ・骨盤呼吸・軽いウォーキング)を習慣化

- カルシウム&ビタミンD中心に、食事で骨をサポート(必要に応じてサプリも)

- 授乳・抱っこ・物の持ち上げは姿勢と動作を丁寧に

- 体調に合わせてペース調整し、長期的に続ける

自分のペースで少しずつ取り組むことで、長期的な健康を維持できます。赤ちゃんとの幸せな日々を楽しむためにも、ぜひ今回ご紹介したエクササイズや生活習慣を取り入れてみてくださいね!

おすすめの記事

編集部が厳選した読みやすい関連コンテンツ

銀座店アクセス

| 住所 | 〒104−0042 東京都中央区入船2-9-4 3階 |

| 営業時間 | 7:00~22:00 ※年中無休 |

| メールアドレス | cortisgym.ginza@gmail.com |

| アクセス | 京葉線「八丁堀駅」から徒歩5分 / 東京メトロ有楽町線「新富町駅」から徒歩5分 |

有料駐車場