cortisちゃん

cortisちゃんダイエットって、最初はやる気があっても、3日くらいでやめたくなってしまうんですよね…

日原 裕太

日原 裕太分かります!でも3日でやめちゃうのは意志が弱いからではないんです。脳と環境の仕組みが原因なんですよ!

cortisちゃん

cortisちゃんじゃあ、その仕組みを変えれば続けやすくなるんですか?

日原 裕太

日原 裕太その通りです!今日は科学に基づいた、続けられる習慣の作り方を教えますね!

この記事で分かること

- ダイエットが続かない本当の理由

- 脳の働きを使った習慣の作り方

- 今日から使える習慣化の方法

- 失敗した時の対処法

- よくある疑問の答え

ダイエットが続かない三つの理由

ダイエットが続かず、誰かに「気合いが足りない」と言われたことありませんか?

でも、この考え方は間違いだということが科学的にも証明されています。

ダイエットが続かない背景には、脳や環境などの構造的な要因が大きく関わっていると言われています。そのため、意志力のみに頼らず、脳と環境を利用してダイエットを長続きさせる方法を行動科学の視点から解説していきます!

意志力の限界

cortisちゃん

cortisちゃん私、「今度こそ絶対やる!」と思っていても3日で挫折してしまうんです。

挫折してしまうたびに自分の意志の弱さも責めてしまって、、、。

日原 裕太

日原 裕太よくある状況ですよね!

実は、意志力というのはスマホの電池のように、使うと自然と減っていってしまう力なので、続けられない自分が悪いと責める必要は全くないんですよ!

実際に、行動科学の研究でも意志力というエネルギーは限りのあるエネルギーであり、長時間持続させることは困難とされています(Baumeister, 2011)。

「 ダイエットを頑張る!」という意志は、日常生活の仕事や家事、対人関係などによって徐々に消耗していきます。

そして、その結果夜や週末になると誘惑に負けやすくなり、3日坊主となって食べ過ぎや運動の中断が起こりやすくなってしまうのです。

そのため、挫折をしたとしても自分を責める必要は全くないですし、意志力だけを頼りにダイエットを継続する方法はあまりおすすめできません。

ではどうすれば良いのかというと、意志力を温存できるような環境設計や習慣化の仕組み作りがかなり重要です。

参考文献:Baumeister, R. F., & Tierney, J. (2011). Willpower: Rediscovering the Greatest Human Strength. Penguin Press.

日原 裕太

日原 裕太意志力は自然と消耗していってしまう力です。だからこそ、最初から意志力のみに頼らない環境設定や仕組みづくりを考えましょう!

環境の誘惑と影響

先ほども意志力を温存できるような環境設定が重要とお伝えしたのですが、人間の行動は本人の意思よりも環境に大きく左右されます。

では、どんな環境が良いのかというと、行動経済学者のThalerとSunsteinは、「ナッジ(nudge)」の活用が有効だと述べています(参考:Thaler & Sunstein, 2008)。

ナッジ(nudge)

「人々が自分自身にとってより良い選択を自発的に取れるように手助けする政策手法」であり、

「選択を禁じることも、経済的なインセンティブを大きく変えることもなく、

人々の行動を予測可能な形で変える選択アーキテクチャーのあらゆる要素」Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness.

つまり、強制せずに、それでいて自然に良い行動を選びやすくする環境的仕組みのことを言います。

例えば、机の上にとても美味しそうなチョコレートがたっぷり入ったクッキーが常に置いてあれば、空腹でなくてもつい手が伸びてしまいますよね。

反対に、お気に入りの運動靴を玄関の見えるところに置いておくだけで、その靴が視界に入ったらお散歩に出かけたくなりませんか?

強制や命令とは違うため抵抗感が少なく、環境をちょこっと変えることで自然に健康的な選択や行動を促しやすくなります。

そのため、生活の中での誘惑に負けないように環境を整えることは、意志力を使いすぎずに続けやすい行動習慣を作るための重要なポイントと言えます。

この事実に気づかず、自分の意志が弱いからだと責めてしまう人が多いです。

日原 裕太

日原 裕太自分の意思を無理やり操作しようとすると続かないですよね。

しかし、ちょっとした工夫をするだけで自然と行動を変えやすくなり、ダイエットが思っているよりもスムーズに進んでいきますよ!

報酬設計の不足

環境を整える以外に大切なことは、ご褒美をこまめに用意することです。

ダイエットの効果って実は1〜2ヶ月後に出ることが一般的です。かなり長いですよね!

人間の脳は基本的にせっかちであるように作られているので、すぐに結果が見えないと「意味ないじゃん」と思ってしまいます。

だからこそ毎日小さな報酬を感じる工夫が必要です。

行動科学の視点でも良い習慣は行動と報酬(ご褒美)の結びつきによって強化され、「行動の後に適切な報酬がすぐにあること」が習慣定着のカギだとされています。(参考:Duhigg,2012)

例えば、ダイエットとして運動や食事制限をしても、体重が変化するのは数週間後です。

この「体重が減った」という報酬が遅すぎ、達成感を感じられないことが運動や食事制限などの行動に対するモチベーションを下げ、「やっても意味がない」と感じさせてしまいます。

しかし、「運動した後に大好きな愛犬と5分のお昼寝時間を作る」、「1週間食事制限を続けられたら新しいウェアを買う」など、小さな報酬を積み重ねることで、達成感が強まり「また頑張ろう!」という行動に対するモチベーションが高まります。

そのほかにも、「昨日よりも2分だけ長く走れた」「食事の記録が3日途切れなかった」などの、自己肯定感や達成感といった心理的な報酬も有効なモチベーションの維持に繋がります。

参考文献:Duhigg, C. (2012). The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business. Random House.

cortisちゃん

cortisちゃんモチベーションの維持に大切なことは、自分が実行したい行動ごとに小まめにご褒美を作ることなんですね!

習慣化のメカニズム

習慣化は偶然の繰り返しではなく、脳の仕組みです。

「きっかけ」「行動」「ご褒美」の流れがうまく作られていれば習慣化をしやすいということが分かっています。

このループを理解し適切に設計することで、ダイエットの継続が容易になり、脳内で働く報酬系やドーパミンの役割を知ることで、モチベーションを維持しやすくなっていきます。

この章で習慣の仕組みを理解したら、実際の取り入れ方については「リバウンドしない”習慣ダイエット”5選」の具体例を是非ご覧ください。

トリガー・行動・報酬ループ

全ての習慣は「きっかけ→行動→ご褒美」の3つで構成されています。

行動科学の視点からも習慣は偶然身につくものではなく「きっかけ→行動→報酬」という一連のループこそが習慣を強化し、定着させる基盤になるとされています。(参考:Duhigg,2012)

行動を始める合図となるもの。時間・場所・感情・前の行動などが該当します。

例:朝起きる、歯を磨く、コーヒーを飲む。など毎日やっていることも重要なきっかけとなります。

きっかけに続く具体的な行動

例:体重を測る、腕立て伏せをする、サラダを食べる。など目標に向かってやることです。

達成感や数字の変化、他人からの称賛などの自分の気持ちを高めてくれる物事。

例:「できた!」という達成感、数字が良くなった喜び、誰かに褒めてもらった嬉しさです。

参考文献:Duhigg, C. (2012). The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business. Random House.

数字以外の報酬の考え方やダイエットの成果の見方はこちらの記事も参考にしてみてください。

日原 裕太

日原 裕太この3つが揃うと、脳が「この行動はいい行動だ!」と覚え、より一層行動をしていこうと考えるようになります。

そして自動的に繰り返すようになります。

意志力に頼らず行動が自動化することで、ダイエットが習慣として定着しやすいですよ!

脳内報酬形とドーパミン

脳の中に「ドーパミン」というやる気に関係する物質があります。

面白いことに、このドーパミンは実際に報酬をもらった時だけではなく、「もうすぐもらえる」と思った時にも出るんです。(参考:Schultz,1997)

例えば「運動したら好きな音楽を聴ける」「運動後にお気に入りのスムージーが飲める」と思うだけで、運動前からワクワクできます。

この性質を利用し、小さな報酬であっても行動する前にあらかじめ設定しておくことで、脳はその行動を繰り返すようになります。

逆に、報酬が曖昧であったり興味のない内容だとドーパミンの分泌は弱まり、継続が難しくなってしまうため注意が必要です。

参考文献:Schultz, W., Dayan, P., & Montague, P. R. (1997). A Neural Substrate of Prediction and Reward. Science, 275(5306), 1593-1599.

cortisちゃん

cortisちゃんダイエット習慣を根づかせるには、きっかけ・行動・ご褒美を結びつけ、ドーパミンの分泌を促す仕組みを作ることが有効なんですね!

続けるための行動設計

今までお伝えしてきたようにダイエットを長く続けるためには、意志力に頼らず自然に行動できる仕組みをつくることが重要です。

この章では、行動科学や習慣化の研究で有効とされている「ハードルを下げて始めやすくすること」、そして「行動を自動化すること」の2つの方法を具体的に解説します。

小さく始める(2分ルール)

習慣化を始める上で重要なことは「何事も小さく始めていく」ことです。この考え方が本当に大事になります。

ジェームズ・クリア氏の著書『Atomic Habits』で紹介されている「2分ルール」は、その代表的な方法のひとつです。

この「2分ルールは」行動の最初のステップを2分以内で完了できるほど小さなステップとして設定し、脳の抵抗感を最小限にするというものです。(参考:Clear, 2018)

そのステップの例を3つほどあげてみます。

- 運動着に着替えるだけ

- 夕飯のお米を2口減らす

- 腕立て伏せ3回だけ

最初はこのぐらいの本当に小さいステップで、「物足りない」と感じるくらい小さく始めてみてください。

小さな習慣から始められるようになったら、厚生労働省の身体活動基準として「息がはずみ汗をかくくらいの運動を週に合計60分以上行うこと」が推奨されています。最終的にはこの基準を参考にしてみてください。

運動の習慣化がついてきたら他の記事も参考にしてより楽しく効果的な運動を継続してみてください!

参考文献:Clear, J. (2018). Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones. Avery.

日原 裕太

日原 裕太小さく目標を立てることがモチベーションが低い日や時間がない日にも有効で、挫折を防ぎながら習慣化を促進してくれますよ!

時間と場所を固定する

習慣化には、時間と場所を固定しておくことがかなり有効的です。

行動の時間と場所を固定することは「実行意図(Implementation Intention)」と呼ばれ、行動科学で有効性が証明されています(参考:Gollwitzer, 1999)。

時間と場所を固定する例をあげます。

- 毎朝7時にリビングでストレッチ2分

- 夕飯の時、必ずサラダから食べる

- お風呂上がりに洗面所で体重を測る

このように、時間と場所を具体的に「○時に○○で」という形で決めると脳が勝手に思い出してくれます。

参考文献:Gollwitzer, P. M. (1999). Implementation intentions: Strong effects of simple plans. American Psychologist, 54(7), 493-503.

cortisちゃん

cortisちゃん生活リズムとの整合性も重要ですよね。

無理に早起きして運動を始めても長続きはできないです。

続けやすくするためには、今までの習慣に組み込んでいくと継続しやすいです!

習慣が崩れた時のリカバリ

どれだけ計画的に進めても、ダイエットの習慣が一時的に途切れることはあります。重要なのは、その失敗を最小限で止め、再び軌道に戻す方法を持っていることです。自己否定せず客観的に原因を分析し、行動を修正できれば挫折はむしろ改善のきっかけになります。この章では、習慣が崩れたときにすぐ実践できるリカバリ法を紹介します。

自己否定しないリセット法

習慣が途切れたとき、多くの人は「自分はダメだ」と自己否定してしまいます。しかし、行動科学の観点では、失敗は習慣形成の一部であり、避けられない過程です(参考:Lally et al., 2010)。

大切なのは、感情的に落ち込むのではなく、事実として「なぜ続かなかったのか」を振り返ることです。

そして、疲労で運動を休んだのなら、翌日は軽いストレッチに変更するなど、代替案を準備しておきます。

また、「1回の失敗は許容、2回連続は防ぐ」というルールを設けると、早期の立て直しが可能です。モチベーション低下や習慣崩壊の連鎖を防ぎやすくなります。

参考文献:Lally, P., Van Jaarsveld, C. H., Potts, H. W., & Wardle, J. (2010). How are habits formed: Modelling habit formation in the real world. European Journal of Social Psychology, 40(6), 998-1009.

cortisちゃん

cortisちゃん「また3日坊主だ」と自分を責めると余計に継続することができなくなりがちですよね、、、。

「まあそんな日もあるよね〜」くらいの気持ちで振り返り、対策を考えて翌日からまた始めればいいということですね!

週単位での再計画

習慣が崩れたときは、長期計画を見直すよりも週単位での修正が効果的です。短期間での振り返りは現実的な改善策を立てやすく、モチベーションの回復も早まります。

具体的には、毎週末に「できたこと」と「できなかったこと」を書き出し、できなかった原因・対策を分析します。

例えば、残業が多かった週は運動目標を短時間に調整し、代わりに食事管理を強化するといった方法です。

より具体的な習慣化をする方法やスケジュールの立て方を知りたい方はこちらの記事も参考にしてください!

夏までに瘦せたい!ダイエットに失敗しないコツ パーソナルジムがお答えします!

https://www.cortisgym.com/dietsummer/

日原 裕太

日原 裕太このプロセスを習慣化すると、環境や体調の変化に柔軟に対応でき、長期的な継続率が向上します。

週単位での小さな修正は、挫折を防ぎ、成功体験を積み重ねる鍵となります!

よくある質問(FAQ)

ダイエット習慣化の過程で、多くの人が抱く疑問を科学的根拠に基づいて解説します。日数の目安やモチベーション維持の工夫、忙しい日の対処法など、実践で役立つ具体的な回答をまとめました。迷いや不安を解消し、継続のための判断材料として活用してください。

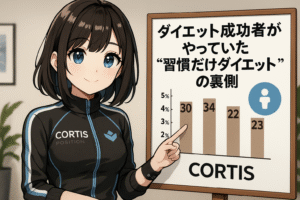

何日続けば習慣になる?

「○○日で習慣化できる」といった単純な日数目安はよく耳にしますが、実際は人や行動によって大きく異なります。

Lallyらの研究によれば、新しい行動が自動化されるまでの平均は66日、範囲は18〜254日と幅があります。

つまり、行動の難易度や生活環境、モチベーションの状態によって必要日数は変わるということです。(参考:Lally et al., 2010)

参考文献:Lally, P., Van Jaarsveld, C. H., Potts, H. W., & Wardle, J. (2010). How are habits formed: Modelling habit formation in the real world. European Journal of Social Psychology, 40(6), 998-1009.

日原 裕太

日原 裕太重要なのは「日数を数える」ことではなく、やりやすく継続可能な形に行動を設定することです。

ハードルを下げ、環境と報酬を整えれば、自然と習慣化が進みます。日数はあくまで目安であり、柔軟な姿勢で取り組むことが成功の近道です。

ご褒美は効果的?

ご褒美は習慣化を促す有効な手段です。行動の後にご褒美が得られると、脳内でドーパミンが分泌され、次回もその行動を取りたくなります。(参考:Schultz et al., 1997)

ただし、効果を高めるには即時性と適度な頻度が重要です。例えば、1週間の運動継続後に新しいウェアを買う・食事記録が続いたらお気に入りのカフェに行くなど、行動直後や短期間で達成できる報酬を設定します。

参考文献:Schultz, W., Dayan, P., & Montague, P. R. (1997). A Neural Substrate of Prediction and Reward. Science, 275(5306), 1593-1599.

日原 裕太

日原 裕太注意点として、ご褒美が高カロリー食品や長時間の休養などのダイエット目標と矛盾するものである場合、逆効果になる可能性があります。

健康的かつ持続可能な報酬を選び、行動との正のループを築くことが大切です。

忙しい日はどうする?

忙しい日でも習慣を維持するには、ミニマム行動を用意しておくことが効果的です。ミニマム行動とは、時間や体力が限られていても実行可能な本当に小さなステップの行動を指します。

例えば、運動なら「スクワット5回だけ」「ストレッチ5分」、食事管理なら「夕食の炭水化物を半分にする」などです。

習慣の途切れを防ぎ、自己効力感を保てます。

また、事前準備も有効です。冷凍野菜や作り置きの低カロリー食材を常備しておけば、外食や高カロリー食品に頼る頻度を減らせます。

日原 裕太

日原 裕太忙しい日こそ、完璧より継続を意識し、行動のハードルを下げることが成功の鍵です。

まとめ:今日からできる5ステップ

ダイエット習慣化の成功には、意志力に頼らず行動科学を活用することが重要です。ここまで紹介した内容を踏まえ、今日から実践できるステップを3つに絞りました。

まずは2分以内でできる行動からスタートしてみましょう。

生活リズムに組み込み、行動が自然とできるように促していきましょう。

決めごとがきっかけとなり行動を思い出させてくれます。

行動のすぐ後に小さなご褒美(達成感や好きなこと)を用意してドーパミンを刺激しましょう。

達成感や自己肯定感を得られる仕組みを用意すると気持ちも楽に続けられます。

一時的に続けられなくても自己否定せずに「なぜできなかったか」を冷静に振り返りましょう。

週ごとに振り返って目標や行動を見直し、無理なく続けられる形に微調整していくことが長生きのコツです。

cortis パーソナルジムでは、あなたの生活習慣や目標に合わせた完全オーダーメイドのプランを提供しています。

「続けられない…」を「気づけば続いていた!」に変えるサポートを、ぜひ体験してみませんか?

コメント