浮気は意志の弱さじゃない。

脳の仕組みが原因だった|専門家が図解

抗いがたい衝動の正体は、脳の報酬系と理性のアンバランス。この記事では専門家がその科学的なメカニズムを図解し、根本原因と対策を解説します。

この記事から得られること:

- 浮気の根本的なメカニズム(脳・本能)の完全理解

- 衝動をコントロールする科学的で具体的な方法

- 危機的状況からの関係修復に向けた現実的なステップ

パートナーに浮気され、世界が崩れるようなショックを受けている。

一時の過ちを犯してしまい、罪悪感と後悔で自分を責め続けている。

特定の人への高まる気持ちを抑えられず、「一線を越えてしまいそうだ」と恐怖を感じている…。

浮気や不倫という問題は、どの立場であっても、人の心を深く傷つけ、日常を揺がします。そして多くの人が「なぜこんなことに…」と、答えのない問いに苦しんでいます。

この問題の根源は、単なる「意志の弱さ」や「倫理観の欠如」だけでは説明できません。実は、その抗いがたい衝動の裏には「脳の報酬システム」という快楽の仕組みと、人類が生き残るためにプログラムされた「進化心理学的な本能」という、2つの強力な力が働いているのです。

感情の渦に飲み込まれる前に、まずは「人間の仕組み」という地図を手に、現在地を確かめることから始めましょう。

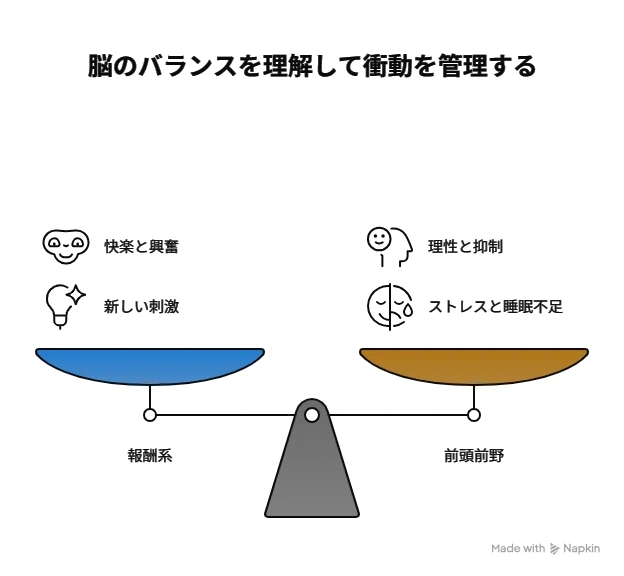

【脳科学編】「浮気脳」の正体:アクセルとブレーキの故障

要点:浮気衝動は、快楽を求める脳のアクセル(報酬系)が暴走し、理性のブレーキ(前頭前野)が効かなくなった状態である。

音楽で聴く「浮気脳」の仕組み

この記事の核心である脳科学のパートを、音楽と歌詞でもお楽しみいただけます。

なぜ浮気は一度始まるとやめられないのか。その答えは脳の中にあります。「浮気脳」とは、脳内の「快楽のアクセル」が強く踏まれ、「理性のブレーキ」が効かなくなった状態です。

① 快楽のアクセル:報酬系とドーパミンの暴走

私たちの脳には「報酬系」と呼ばれる神経回路があり、生存に不可欠な行動をとると、快感をもたらす神経伝達物質「ドーパミン」が放出されます。浮気や不倫における「秘密の関係」という非日常的な刺激は、このドーパミンを爆発的に放出させ、脳に強烈な快感を学習させます。

The mesolimbic dopamine system… is a key substrate for the rewarding effects of… novel stimuli. — Schultz, 1997

慣れと刺激の追求(ヘドニックアダプテーション)

しかし、同じ刺激ではドーパミンの放出量は次第に減少します(快感の慣れ)。そのため、脳はより強い刺激、より新しい体験を求め、関係がエスカレートしたり、別の相手を探したりする行動につながることがあります。これはギャンブルや薬物依存のメカニズムと酷似しています。

② 理性のブレーキ:前頭前野の機能不全

人間を他の動物と区別する最も重要な脳の部位が「前頭前野」です。ここは、計画を立て、衝動を抑制し、社会的なルールに従うための「最高司令塔」です。しかし、慢性的なストレス、睡眠不足、過度な飲酒は、前頭前野の血流を低下させ、その機能を麻痺させます。司令塔が機能不全に陥ると、私たちは目先の快楽に飛びつきやすくなり、長期的な視点(「これがバレたら家庭が崩壊する」など)で物事を考える力が著しく低下します。

③ 愛情ホルモン「オキシトシン」の役割

一方で、脳内には「オキシトシン」という、パートナーとの信頼関係や愛着を深める「愛情ホルモン」も存在します。スキンシップや心からの対話で分泌されるこのホルモンは、心の安定をもたらし、ドーパミン系の暴走にブレーキをかける役割も担っています。パートナーとの関係が良好でオキシトシンが満たされている状態は、浮気への天然の「予防ワクチン」となり得るのです。

女性は本当に浮気率が高い?統計データ×心理学で読み解く

女性の浮気に関わる「承認欲求」と「愛着ホルモン」の関係を、最新の統計と心理学の見地から詳しく解説します。

より深く学びたいあなたへ

女性の浮気心理学: 男性よりも浮気する心理的な理由とその背景

なぜ満たされているはずの彼女が?男性には理解しがたい女性特有の「浮気の引き金」を、心理学と脳科学の観点から徹底解剖。関係修復のヒントがここにあります。

Amazonで詳しく見る【進化心理学編】刻まれた本能?男女の繁殖戦略

要点:男女の浮気心理の背景には、子孫繁栄のために進化の過程で形成された、異なる「繁殖戦略」の本能が影響している。

脳の仕組みに加え、人類が数十万年かけて進化する中で刻み込んできた「本能的なプログラム」も、浮気心理に影響を与えています。

重要な注意点:

これはあくまで、種として生き残るための「平均的な戦略」であり、個人の価値観や選択を決定づけるものではありません。現代に生きる私たちの行動は、理性や文化によって大きくコントロールされています。

男性の傾向:「量」を求める繁殖戦略(クーリッジ効果)

進化の過程で、男性はより多くの子孫を残すことが種の繁栄に繋がりました。そのため、無意識レベルでは、より多くの女性との関係を持つことに意欲的な傾向があります。これを「クーリッジ効果」とも呼び、新しい相手に対して性的な関心が再燃しやすいという性質として知られています。この古代のプログラムが、現代社会において性的多様性を求める衝動として現れることがあります。

The Coolidge effect is the revival of sexual arousal in a male animal when a novel female is introduced. — Dewsbury, 1981

女性の傾向:「質」と「安定」を求める二重戦略

女性にとって妊娠・出産は身体的に大きな投資です。そのため、より優れた遺伝子を持つ相手(質の確保)と、出産後も自分と子どもを安定して守ってくれる資源を持つ相手(安定の確保)の両方を求める「二重戦略」が無意識に働くことがあります。現在のパートナーに「安定」は感じていても、「ときめき(質のシグナル)」を感じなくなった時、他の男性に惹かれてしまう心理の背景には、この戦略が隠れている可能性があります。

現代社会とのミスマッチ

重要なのは、これらの本能はあくまで狩猟採集時代の環境に適応したものであり、一夫一婦制や長期的な信頼関係を重視する現代社会の価値観とは「ミスマッチ」を起こしているという点です。私たちは、この古代のOSがインストールされた脳で、現代という新しい社会を生きている。このギャップを理解することが、衝動を乗りこなす第一歩となります。

浮気をする男性と女性の心理はどう違う?

行動パターンと本音を心理学で解説。男女それぞれの浮気の引き金となる心理的な違いに迫ります。

音楽で聴く「女性の浮気心理」

関連トピックとして、女性の浮気に関する統計や心理をテーマにした楽曲もぜひお聴きください。

【現代社会編】SNSとアプリが浮気のハードルを下げる

要点:SNSやマッチングアプリの普及は、異性との出会いを容易にし、仮想的な親密さを生むことで、浮気への心理的・物理的ハードルを下げている。

脳や本能に加え、現代のテクノロジーが浮気や不倫の新たな引き金となっています。特にSNSとマッチングアプリの普及は、異性との出会いの機会を劇的に増加させました。

① 仮想的な親密さとドーパミン

SNS上での「いいね」やダイレクトメッセージのやり取りは、手軽に自己肯定感を得られ、ドーパミンを放出させます。この「仮想的な親密さ」は、現実のパートナーシップで満たされない承認欲求を補い、次第にエスカレートして実際に会うという行動につながりやすくなります。

② 出会いの匿名性と容易さ

マッチングアプリは、匿名で、かつ効率的に新しい出会いを探すことを可能にしました。これにより、「バレなければ大丈夫」という心理が働きやすくなり、浮気への心理的・物理的なハードルが著しく低下しているのです。

【実践編】「浮気の衝動」を乗りこなす4つの科学的アプローチ

要点:衝動を乗りこなすには、感情を客観視する「メタ認知」、理性を保つ「ストレス管理」、関係に投資する「再投資」、誘惑を避ける「物理的防壁」が有効である。

脳と本能という強力な獣を、私たちはどうすれば乗りこなせるのでしょうか。専門家が推奨する、科学的根拠に基づいた4つの実践的アプローチをご紹介します。

① メタ認知:感情の嵐を客観視する

「自分をもう一人の自分が冷静に観察する」スキルです。衝動に飲み込まれるのではなく、それを一つの「現象」として捉えます。

実践法1:感情のラベリング「今、〇〇さんに強い興奮を感じているな。ドーパミンが出ている証拠だ」と心の中で実況中継します。感情に名前をつけるだけで、支配されにくくなります。

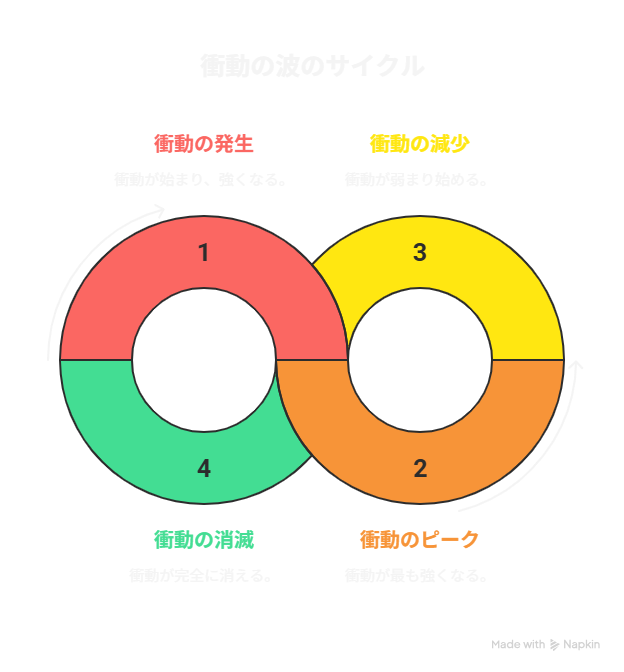

実践法2:衝動の波乗り(アージ・サーフィン)「会いたい」という衝動は、波のように押し寄せては引いていきます。この衝動のピークを深呼吸しながらやり過ごす練習です。波を乗りこなせば、衝動は必ず弱まることを体感できます。

② ストレスマネジメント:理性の司令塔「前頭前野」を最高の状態に保つ

前頭前野の機能が低下すると、衝動の獣は檻からいとも簡単に抜け出してしまいます。

実践法1:睡眠負債の返済最低7時間の睡眠は、前頭前野の回復に不可欠です。意志力でどうにもならない時は、まず睡眠を見直しましょう。

実践法2:マインドフルネス瞑想毎日10分の瞑想は、ストレスを軽減し、前頭前野の活動を高めることが科学的に証明されています。自分の呼吸に意識を集中するだけで、衝動的な思考から距離を置く訓練になります。

③ 既存の関係への再投資:ドーパミンとオキシトシンを育む

外部からの刺激に脳が乗っ取られる前に、現在の関係性の中で脳が喜ぶ「栄養」を与えることが最高の予防策です。

実践法1:「新しい体験」を共有する脳は「新しさ」でドーパミンを放出します。マンネリ化した関係にこそ、二人で行ったことのない場所へ旅行する、新しい趣味を始めるなどの「共同体験」が効果的です。

実践法2:感謝と称賛の言語化日常の小さな「ありがとう」や、相手の良い点を具体的に褒めることは、愛情ホルモン「オキシトシン」の分泌を促します。関係性の「安全地帯」が強化されます。

④ 物理的な防壁の設置:誘惑のトリガーを遠ざける

意志力だけに頼るのは危険です。誘惑が生まれる「環境」そのものを変える工夫も必要です。

実践法:境界線を引く特定の相手と二人きりになる状況(夜遅くの食事や相談事など)を意識的に避ける。SNSでの過度なプライベートなやり取りをやめるなど、誤解や衝動を生む可能性のある行動に物理的な境界線を設定します。

もし浮気が起きてしまったら?絶望から始める関係修復の5ステップ

要点:関係修復には、冷静になる期間、浮気関係の完全な清算、非難なき対話、行動による信頼再構築、そして新しい関係性の創造という5つの段階が必要である。

パートナーに浮気された男性必見│関係を修復する方法を専門家が徹底解説

裏切りの痛みから関係を再構築するための具体的なステップと、男性特有の心理的課題に焦点を当てます。

浮気が発覚した時、そこはまさに絶望の淵です。しかし、適切なステップを踏めば、その場所からでも関係を再構築できる可能性はあります。このプロセスには多大な精神的エネルギーを要するため、カップルセラピーなど専門家のサポートを求めることも重要です。焦らず、一つずつ進むことが重要です。

-

【Step1】安全の確保とクールダウン期間の設定

発覚直後は、お互いに感情の嵐の中にいます。この状態で重要な決定を下すべきではありません。可能であれば一時的に距離を置き、「この問題について次に話すのは〇日後」と、冷静になるための期間を設けることが有効です。

-

【Step2】完全な関係の清算と透明性の確保

修復を目指すなら、浮気関係の完全な清算が絶対条件です。連絡先の削除、SNSのブロックなど、物理的・デジタル的な接触を完全に断つ必要があります。そしてその事実をパートナーに誠実に報告することが求められます。

-

【Step3】「なぜ」の共有(非難なき対話)

関係修復で最も難しく、最も重要なのがこのステップです。裏切られた側は「何があったのか」だけでなく、「なぜそうなったのか」を知る必要があります。浮気した側は、言い訳ではなく、自分の心の弱さや問題点を誠実に言語化する責任があります。

-

【Step4】失われた信頼の再構築

信頼は言葉ではなく、日々の行動の積み重ねによってのみ回復します。約束を守る、帰宅時間を連絡するといった、当たり前の行動を、一貫して、長期間にわたって続けることが必要です。

-

【Step5】新しい関係性の創造

元の関係に戻ることを目指すのではありません。この危機を乗り越え、以前よりも対話が深く、お互いを理解し合える「新しい関係性」を二人で創造することを目指します。危機を共通の課題として乗り越えた経験は、絆をより強くすることもあります。

よくある質問 (FAQ):専門家があなたの疑問に答えます

要点:浮気は本能だけでは正当化できず、繰り返す傾向はあるが対策可能。された側の心のケアは専門家への相談が重要であり、飲酒はリスクを著しく高める。

- Q.浮気は本能なら、仕方ないことですか?

- いいえ。人間には本能をコントロールする「理性(前頭前野)」があります。本能を理由に浮気を正当化することはできません。仕組みを理解することは、自分や相手を責めるためではなく、建設的な対策を立てるために役立ちます。

- Q.「一度した人は繰り返す」は本当ですか?

- 脳科学的には「繰り返しやすい傾向」はあります。一度ドーパミンの快感を学習した脳は、同じ状況で再びそれを求めやすくなるからです。しかし、本人がそのメカニズムを自覚し、本記事で紹介したような対策を真剣に行えば、そのループを断ち切ることは十分に可能です。

- Q.浮気された側の心の傷(トラウマ)はどうケアすればいいですか?

- 信頼を根底から覆された心の傷は、PTSD(心的外傷後ストレス障害)に似た症状を引き起こすことがあります。自分の感情(怒り、悲しみ、不安)を否定せず、安全な場所で吐き出すことが重要です。信頼できる友人や家族、そして何より専門のカウンセラーに相談し、適切なケアを受けることを強くお勧めします。一人で抱え込まないでください。

- Q.アルコールはどのくらい浮気のリスクを高めますか?

- 非常に高めます。アルコールは理性を司る前頭前野の働きを直接的に麻痺させます。普段なら「これはダメだ」と抑制できる行動でも、飲酒下ではそのブレーキが効きなくなり、衝動が行動に直結しやすくなります。浮気に繋がりやすい環境では、飲酒を控えるのが賢明です。

まとめ:脳と本能の「取扱説明書」を手に入れ、未来を選ぶ

要点:脳と本能の仕組みを理解することは、過去を分析し、未来の行動を選択するための「取扱説明書」となる。

この長い記事を最後までお読みいただき、ありがとうございます。浮気・不倫という複雑な問題の背景にある、脳科学と進化心理学のメカニズムについて、理解を深めていただけたでしょうか。

この記事でお伝えしたかった核心

- 浮気衝動は、快楽を求めるドーパミン(アクセル)と理性を司る前頭前野(ブレーキ)の綱引きである。

- 人類の進化の過程で刻まれた繁殖戦略(本能)も、現代人の私たちに無意識の影響を与えている。

- しかし、人間はこれらにただ流されるだけの存在ではない。具体的なスキルで、この衝動を乗りこなすことができる。

- もし問題が起きてしまっても、科学的なステップを踏むことで、関係を修復し、より強い絆を築ける可能性がある。

この知識は、あなたにとって「脳と本能の取扱説明書」です。この説明書を手に、過去を理解し、現在の自分を見つめ、そして未来の行動を選択するのは、あなた自身です。

もし今、一人でその選択に迷い、暗闇の中にいるように感じるなら、どうか専門家を頼ってください。私たちはあなたのパーソナルトレーナーとして、あなたの心と体の両面から、次の一歩を踏み出すための最適なサポートを提供します。まずは、あなたの今の状況を、誰にも話せなかったそのお悩みを、私たちに聞かせることから始めてみませんか。

参考文献・出典

- Schultz, W. (1997). Dopamine neurons and their role in reward mechanisms. Current opinion in neurobiology, 7(2), 191-197. [DOI]

- Miller, E. K., & Cohen, J. D. (2001). An integrative theory of prefrontal cortex function. Annual review of neuroscience, 24(1), 167-202. [DOI]

- Dewsbury, D. A. (1981). Effects of novelty on copulatory behavior: The Coolidge effect and related phenomena. Psychological Bulletin, 89(3), 464–482. [DOI]

メンタルケアのセルフサポート 広告/PR

感情の整理・セルフモニタリングに役立つスマホアプリのご紹介です。

※以下のリンクはアフィリエイトを含みます。

・広告主サイトで個人情報の取り扱いが行われます。ご利用前に必ず利用規約・プライバシーポリシーをご確認ください。

・本記事の内容(心理教育)は医療行為ではありません。緊急時は公的窓口の利用をご検討ください。

お気軽にご相談ください

おすすめ書籍

本記事の執筆・監修者 日原裕太(武蔵野大学心理学科卒/メンタル心理カウンセラー)が 心理学・脳科学の視点からまとめた関連書籍です。理解を深めたい方はあわせてどうぞ。

倦怠期を乗り越えるための心理学

マンネリを解きほぐし、関係を再構築する科学的メソッドを紹介。

女性の浮気心理学

女性の浮気の背景にある心理要因を、研究と臨床知見からやさしく解説。

人間関係の9割はパーソナルスペースで決まる

距離感がもたらす心理効果を理解し、関係を良くする実践ヒントを紹介。

※上記リンクはアフィリエイトを含みます。

-

【2026年版】婚外恋愛は不倫ですか?│法的定義・慰謝料相場・終わらせ方

-

恋愛婚活中の男性が必要とするサポートとコーチングの役割を徹底解説

-

20答法とは?やり方・例文・分析まで完全ガイド(TST/Who am Iテスト)

-

【2026年版】女性が浮気する心理と理由|特徴・サイン・既婚/未婚の違い・防ぐ方法を恋愛心理学で解説

-

ユングの心理機能診断|8つの機能(Se/Si/Ne/Ni/Te/Ti/Fe/Fi)を48問で分析

-

好きになるタイミング心理学|男女別15パターンと脳の仕組み

-

失恋で眠れないのはなぜ?脳科学でわかる原因と、今夜から眠るための7ステップ【反芻思考・自律神経・不眠】

-

失恋直後の反芻思考を整える方法|脳科学×呼吸・マインドフルネス・散歩で回復

-

ストレス食いが止まらないのは意志の弱さじゃない|脳科学でわかる原因と止め方7ステップ

-

パートナーに浮気された男性必見│関係を修復する方法を専門家が徹底解説