【専門家監修】首・肩こり・背中の痛みを根本解消!原因別の即効ストレッチ&マッサージ大全

リモートワークやスマホの使いすぎでガチガチになった首、肩、背中。諦めていませんか?専門家が原因別に教える即効性ストレッチから、再発させないための長期的な対策まで、あなたの不調を根本から解放する全知識をここに集約。

こんにちは!cortisパーソナルトレーニングジム代表の日原です。

現代社会の「国民病」とも言える首や肩のこり。その原因は、単に筋肉が硬いからという単純な話ではありません。長時間のデスクワーク、スマートフォンの使用、運動不足、さらには精神的なストレスまで、様々な要因が複雑に絡み合って、あの不快な痛みや重だるさを引き起こしています。筋肉が過度に緊張し、血流が滞ることで、疲労物質が溜まり、神経を刺激するのです。

この記事では、単なる気休めではない、科学的根拠に基づいたアプローチであなたのつらい症状に終止符を打ちます。まずは不調の根本原因を理解し、その上で緊急で痛みを和らげたい時のための即効性ストレッチ、そして最も重要な「再発させないための根本改善策」まで、段階的に、そして徹底的に解説していきます。

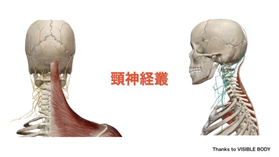

なぜ起こる?首・肩こりの4大原因

効果的な対策を行うには、まず敵を知ることから。あなたの肩こりはどのタイプに当てはまるか、チェックしてみましょう。

1. デスクワークと「スマホ首(ストレートネック)」

人間の頭の重さは約5kg。ボーリングの球ほどの重さがあります。正しい姿勢なら背骨全体で支えられますが、PCやスマホを見る際に頭が前に傾くと、その負荷が首と肩の筋肉に集中します。この状態が長時間続けば、筋肉が悲鳴を上げるのは当然です。

2. 運動不足による筋力低下と血行不良

筋肉は血液を送り出すポンプの役割も担っています。特に肩甲骨周りの筋肉が衰えると、ポンプ機能が低下し、血行が悪化。新鮮な酸素や栄養が届きにくくなり、疲労物質が溜まりやすくなることで、慢性的なこりを引き起こします。

3. 冷えによる血管の収縮

体が冷える、特に首周りが冷えると、血管が収縮して血行が悪くなります。夏場のクーラーや冬の寒さだけでなく、冷たい飲み物の摂りすぎも内臓から体を冷やし、肩こりの原因となり得ます。

4. 精神的ストレスと自律神経の乱れ

ストレスを感じると、体は無意識に緊張状態になります。これは交感神経が優位になり、血管を収縮させ、筋肉を硬直させるためです。リラックスできずに常に力が入っている状態が、首や肩への大きな負担となります。

科学的根拠

「前方頭位(FHP:Forward Head Posture)」、いわゆるスマホ首は、慢性的な首の痛みと関連が高いことが複数の系統的レビューで示唆されています。画面を見る際の頭部の前方化を是正することが重要です。

5分で実感!つらいこりに即効ストレッチ6選

こりの直接的な原因は、筋肉の過度な緊張と血行不良です。これから紹介するストレッチは、硬くなった筋肉を優しく伸ばし、血流を促進することで、つらい症状を和らげることを目的としています。仕事の合間や一日の終わりに、ぜひ試してみてください。

科学的根拠

本記事で推奨するストレッチは、慢性的な首の痛みに対するストレッチや運動療法の有効性を示す複数のランダム化比較試験や系統的レビューを根拠としています。

1. 【定番】僧帽筋ストレッチ:首から肩への重だるさを解消

多くの人が「肩がこった」と感じるエリアがこの僧帽筋です。特にデスクワークやスマホ操作で頭が前に傾くと、この筋肉が常に緊張し続けます。このストレッチは、その緊張を直接的に和らげる最も基本的で効果的な方法です。

動画で確認:正しいフォームをチェック

文章だけでは分かりにくい動きのニュアンスを、動画で確認してみましょう。専門家による解説は、効果を最大化するヒントになります。

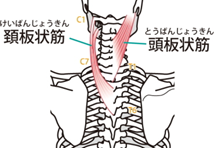

2. 【首の付け根に】板状筋ストレッチ

僧帽筋が「肩」なら、板状筋は「首の付け根」のこりに深く関わっています。頭を支える重要な筋肉であり、ここが硬くなると緊張型頭痛を引き起こすことも。僧帽筋と合わせてほぐすことで、首周り全体がスッキリします。

動画で確認:正しいフォームをチェック

板状筋は他の筋肉と連動して動きます。首の傾け方や角度で伸びる感覚が変わるため、動画で動きの全体像を掴むのがおすすめです。

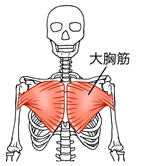

3. 【巻き肩対策】大胸筋ストレッチ

肩こりの隠れた原因が、実は胸の筋肉の硬さ。デスクワークで前かがみの姿勢が続くと大胸筋が縮こまり、肩を前に引っ張って「巻き肩」の状態を作り出します。これが背中側の筋肉に余計な負担をかけ、肩こりを悪化させるのです。胸を開くことで、自然と良い姿勢を取り戻しやすくなります。

動画で確認:正しいフォームをチェック

壁やドアフレームを使ったストレッチは、少しの角度の違いで効果が大きく変わります。専門家の実演を見て、正しい体の使い方をマスターしましょう。

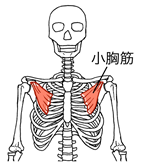

4. 【深層部へ】小胸筋ストレッチ

大胸筋のさらに奥にある小胸筋は、巻き肩を固定してしまう「隠れボス」的な存在。ここが硬いと、いくら背中をほぐしてもすぐに悪い姿勢に戻ってしまいます。少しコツが必要ですが、解放できた時のスッキリ感は格別です。

動画で確認:正しいフォームをチェック

小胸筋は深層部にあるため、ピンポイントで効かせるのが難しい筋肉です。動画で体の向きや体重のかけ方を真似することで、的確にアプローチできます。

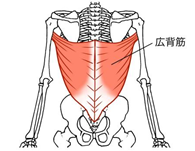

5. 【背中全体を解放】広背筋ストレッチ

背中から腕にかけて広がる大きな筋肉、広背筋。ここが硬くなると、肩の動きが制限され、腕を上げる動作が窮屈になります。結果として、肩周りの他の筋肉に負担がかかります。背中全体をダイナミックに伸ばして、肩の可動域を広げましょう。

動画で確認:正しいフォームをチェック

広背筋は大きな筋肉なので、どこを伸ばしているか意識するのが難しいかもしれません。動画で体全体の動きを見ることで、効率的にストレッチできます。

6. 【動的アプローチ】肩甲骨はがし(キャット&カウ)

固まった肩甲骨周りの筋肉を「動かしながらほぐす」アプローチです。血行を促進し、肩甲骨の可動域を広げるのに非常に効果的。静的なストレッチと組み合わせることで、相乗効果が期待できます。

四つん這いになり、息を吸いながら胸を張って背中を反らせ(カウ)、息を吐きながら背中を丸めておへそを覗き込みます(キャット)。この動きを10回ほど、呼吸に合わせてゆっくり繰り返しましょう。

補足情報

ヨガの動きであるキャット&カウのような動的ストレッチは、可動性の改善や自律神経へのアプローチとして、補助的に取り入れるのに適しているという予備研究があります (Hampton AR, et al. 2019)。

動画で確認:正しいフォームをチェック

背骨の動きと呼吸を連動させることが重要なエクササイズです。動画でリズムと動きの大きさを確認しましょう。

効果を最大化するストレッチの重要ポイント

ただ伸ばすだけでは効果は半減。以下のポイントを意識することで、ストレッチの効果を最大限に引き出し、怪我のリスクを減らすことができます。

- リラックス&深呼吸: 体が力んでいると筋肉は伸びません。特に息を吐くときに筋肉が緩むので、「ふーっ」と長く息を吐きながらゆっくり伸ばしましょう。深呼吸は自律神経を整え、リラックス効果を高めます。

- 筋肉を意識する: 今どこを伸ばしているのかを意識するだけで、脳と筋肉の連携が深まり、ストレッチの効果が高まります。「この筋肉が伸びているな」と感じながら行いましょう。

- 「痛気持ちいい」が最適: 痛みを感じるほど強く伸ばすのは逆効果。筋肉が防御反応で硬くなってしまいます。「少し突っ張るけど気持ちいい」と感じる範囲でキープしましょう。

- 30秒以上キープ: 短時間では筋肉の表面しか伸びません。最低でも30秒、できれば1分ほど時間をかけることで、筋肉の深層部までじっくりと伸ばすことができます。

- 継続は力なり: 一度に長時間やるよりも、毎日少しずつでも続けることが根本改善への近道です。歯磨きのように、生活の一部にしてしまいましょう。

深層部に届く!セルフマッサージ3選

ストレッチと組み合わせることで、さらに高い効果が期待できるのがセルフマッサージです。特に硬くしこりになった「トリガーポイント」をほぐすことで、驚くほど肩が軽くなることがあります。

1. 僧帽筋上部のマッサージ

反対の手の指先で、首の付け根から肩先にかけての部分を触ってみましょう。「ここが一番こっている」と感じる硬い場所を、息を吐きながら5秒ほどゆっくりと押し込みます。これを数回繰り返します。マッサージしながら首をゆっくり傾けると、さらに深い部分にアプローチできます。

2. 大胸筋・小胸筋のマッサージ

鎖骨の下、腕の付け根のあたりは、デスクワークで硬くなりやすいポイントです。反対の手の親指や、テニスボールなどを使って、グリグリとほぐしましょう。特に「痛気持ちいい」と感じる場所は、小胸筋が硬くなっているサインかもしれません。

3. 広背筋のマッサージ

脇の下、特に背中側のエリアは、自分では意識しにくいですが、肩こりと深く関係しています。親指と他の4本の指で、脇の後ろの分厚い筋肉をがっしりと掴み、揉みほぐします。腕を上げ下げしながら行うと、筋肉が動くのを感じられ、より効果的です。

「その場しのぎ」から卒業!こり再発防止の長期戦略

ストレッチやマッサージは非常に効果的ですが、それだけでは根本的な解決にはなりません。痛みの原因となる生活習慣を見直し、こりになりにくい体を作ることが最も重要です。

1. すべての基本「正しい姿勢」を意識する

良い姿勢とは、横から見たときに「耳・肩・骨盤」が一直線になっている状態です。特にデスクワーク中は、モニターを少し見下ろす高さに調整し、キーボードを手前に引いて肘が90度になるように意識しましょう。1時間に1度は立ち上がって体を動かすことも忘れずに。

科学的根拠

「1時間に1度は立つ」などのマイクロブレイクは、職業性の肩や首の痛みを低減するのに寄与し得ることが研究で示されています。

2. 弱った筋肉を鍛える「予防エクササイズ」

肩こりは、背中側の筋肉(僧帽筋中部・下部、菱形筋など)が弱り、肩甲骨が正しい位置に保てなくなることでも起こります。簡単なエクササイズでこれらの筋肉を刺激し、肩甲骨を安定させましょう。

- 肩甲骨寄せ(シーテッドロウ):椅子に座ったまま、背中側で両方の肩甲骨を中央に「ギュッ」と寄せる動きを10回繰り返します。胸を張る意識が大切です。

- バンザイ運動(Yレイズ):両腕をYの字になるように斜め上に伸ばし、肩甲骨を下に引き下げるように意識しながらゆっくり下ろします。肩がすくまないように注意しましょう。

専門家のおすすめ書籍

肩こりの大きな原因であるストレス。筋トレがメンタルに与える良い影響について、科学的根拠を元に解説した一冊です。心身両面からのアプローチで、不調に負けない体づくりを目指しましょう。

Amazonで『ストレスに強くなる筋トレ術』を見る3. 栄養面からのインナーケア

筋肉の健康は食事から。特に筋肉の緊張を和らげるマグネシウム(ナッツ、海藻類)、血行を促進するビタミンE(アボカド、アーモンド)、神経の働きをサポートするビタミンB群(豚肉、玄米)などを意識的に摂取することが、こりにくい体作りに繋がります。

4. 睡眠の質を見直す

睡眠は、日中のダメージを修復するゴールデンタイム。しかし、合わない枕は首に負担をかけ、肩こりを悪化させます。理想は、仰向けに寝た時に首の骨が緩やかなS字カーブを保てる高さの枕です。横向きで寝る方は、肩の高さを考慮した少し高めの枕を選びましょう。

5. プロの力を借りるタイミング

セルフケアを続けても改善しない、または痺れや強い痛みが伴う場合は、自己判断せずに専門家の助けを借りましょう。パーソナルトレーナーはあなたの体の歪みや癖を評価し、最適な改善プランを提案できます。また、症状によっては整形外科などの医療機関の受診も必要です。

セルフケアを加速させるおすすめアイテム3選

道具を使うことで、より効率的かつ効果的にセルフケアを行うことができます。ここでは特におすすめの3つのアイテムをご紹介します。

1. マッサージガン

パワフルな振動で筋肉の深層部にアプローチできるアイテム。ストレッチ前に使用すると筋肉がほぐれやすくなり、ストレッチの効果を高めます。特に大きな筋肉である僧帽筋や広背筋に使うと、短時間で高い効果を実感できます。

2. フォームローラー(ストレッチポール)

「筋膜リリース」の定番アイテム。背中や胸、脇の下など、広範囲を一度にほぐすのに適しています。自分の体重をかけることで圧を調整できるため、初心者から上級者まで幅広く使えます。背骨に沿って縦に置き、胸を開くストレッチに使うのもおすすめです。

3. テニスボール or ラクロスボール

安価で手軽ながら、深層部の「トリガーポイント」をピンポイントで刺激するのに最適なアイテムです。壁と背中の間にボールを挟み、肩甲骨の内側や腰など、特にこりがひどい部分に体重をかけて圧迫します。小さくて硬いため、マッサージガンやフォームローラーでは届かない細かい部分へのアプローチが可能です。

肩こり解消に関するよくある質問(FAQ)

ストレッチは朝と夜、どちらが効果的ですか?

両方行うのが理想ですが、目的が異なります。朝のストレッチは、睡眠中に固まった筋肉をほぐし、一日の活動に向けて体を準備させるのに効果的です。一方、夜のストレッチ(特にお風呂上がり)は、一日の緊張をリセットし、リラックスして質の良い睡眠を促す効果があります。ご自身のライフスタイルに合わせて、続けやすい方から始めてみてください。

温めるのと冷やすの、どちらが良いのでしょうか?

慢性的な肩こりには「温める」のが基本です。温めることで血管が広がり、血行が促進されて筋肉がほぐれやすくなります。蒸しタオルや入浴がおすすめです。ただし、寝違えのような急性の痛みや、熱を持っているような炎症がある場合は、一時的に「冷やす」方が効果的なこともあります。判断に迷う場合は専門家にご相談ください。

改善までにどれくらいの期間がかかりますか?

個人差が非常に大きいですが、まずは2週間、毎日セルフケアを続けてみてください。多くの方が、痛みの軽減や可動域の改善を感じ始めます。根本的な改善には、姿勢の癖や生活習慣の見直しも関わるため、数ヶ月単位での取り組みが必要です。焦らず、継続することが最も重要です。

揉み返しが怖いのですが…

揉み返しは、強すぎる刺激で筋繊維が傷つくことで起こります。セルフマッサージの際は、この記事で紹介したように「痛気持ちいい」と感じる強さに留めることが非常に重要です。特に初めは優しめの圧から始め、徐々に慣らしていくようにしましょう。強いほど効果があるわけではありません。

免責事項

本記事は医療行為ではなく、一次情報に基づく一般的な解説です。個別の体調・疾患については医療機関等にご相談ください。個別相談は公式LINEへ。

総まとめ:今日から始める根本改善プラン

今回は、つらい首・肩・背中のこりや痛みについて、その原因から即効性のあるセルフケア、そして根本的な改善を目指す長期的な戦略までを包括的に解説しました。

重要なのは、「知る(原因の理解)」、「ほぐす(ストレッチ&マッサージ)」、「鍛える(予防エクササイズ)」、そして「整える(姿勢・栄養・睡眠)」という多角的なアプローチを組み合わせることです。まずは今日の疲れを癒すためにストレッチを一つ試すことから始めてみてください。そして、少しずつ生活習慣を見直し、不調に悩まされない快適な毎日を目指しましょう。

セルフケアで改善が見られない場合や、何から始めればいいかわからない場合は、一人で悩まずに私たちのような体の専門家にご相談ください。あなたの状態に合わせた最適な解決策を一緒に見つけていきましょう。

-

最新科学が証明!「体脂肪が燃える食べ物」論文500選

-

抗炎症×腸活の1週間献立テンプレ|リバウンドを防ぐ食事法と買い物リスト

-

痩せるための最新栄養学10選【2026年版】炎症を抑えてリバウンドを防ぐ食事法

-

眼トレ:ナンバータッチ

-

肩の痛みの原因をセルフ判別|四十肩・腱板断裂・肩こりの違いと治し方

-

鋤のポーズ(ハラーサナ)で自律神経を整える|やり方・効果・注意点

-

寝る前1分「4-8呼吸」で痩せ体質へ|自律神経を整える呼吸法ダイエット完全ガイド

-

食べないダイエットで肌が老ける理由|たんぱく質不足・ホルモン低下と30代回復策

-

忙しい日のコンビニ昼ごはん|1分で決まる「痩せる×老けない」組み合わせ9割ルール(30代)

-

サウナで血圧は下がる?上がる?一過性の変化と安全な入り方【飲酒・薬・脱水に注意】